皆さん、こんにちは。北英電気株式会社です。

埼玉県三郷市を拠点に東京都内で住友不動産等所有のオフィスビルに関わる電気工事を手がけている会社です。

「配電盤」と「分電盤」は電気設備において非常に基本的かつ重要な装置ですが、その違いについて明確に理解できている方は意外と少ないかもしれません。現場での作業経験が浅い方や、これから電気工事業界に携わろうとしている未経験者にとっては、特に混同しやすい用語です。

しかし、配電盤と分電盤は、それぞれの役割や扱う電圧、設置場所、構造などが異なっており、これらの違いを正しく把握しておくことは、安全かつ確実な作業を行ううえで極めて重要です。

本記事では、配電盤と分電盤の基礎知識から工事現場でよくあるケース、注意点に至るまで解説します。

■そもそも配電盤・分電盤とは?

電気工事の現場で配電盤と分電盤を正しく扱うためには、まず、電気がどのような経路で建物に供給されるのかを理解しておくことが大切です。

電気は発電所で作られた後、変電所を経て地域ごとに送電され、建物に届けられます。その後、建物内部での電気の供給は、まず配電盤に集約され、さらに分電盤へと送られます。そこから最終的に、コンセントや照明、機器類に電気が供給されるという流れです。

この一連の流れにおいて、配電盤と分電盤は電気の分配を担う中核的な役割を果たしています。配電盤が大きな単位で建物全体に電気を供給するのに対し、分電盤はより細かく回路ごとに電気を分け、使いやすい形で各設備に供給します。

・配電盤とは何か?

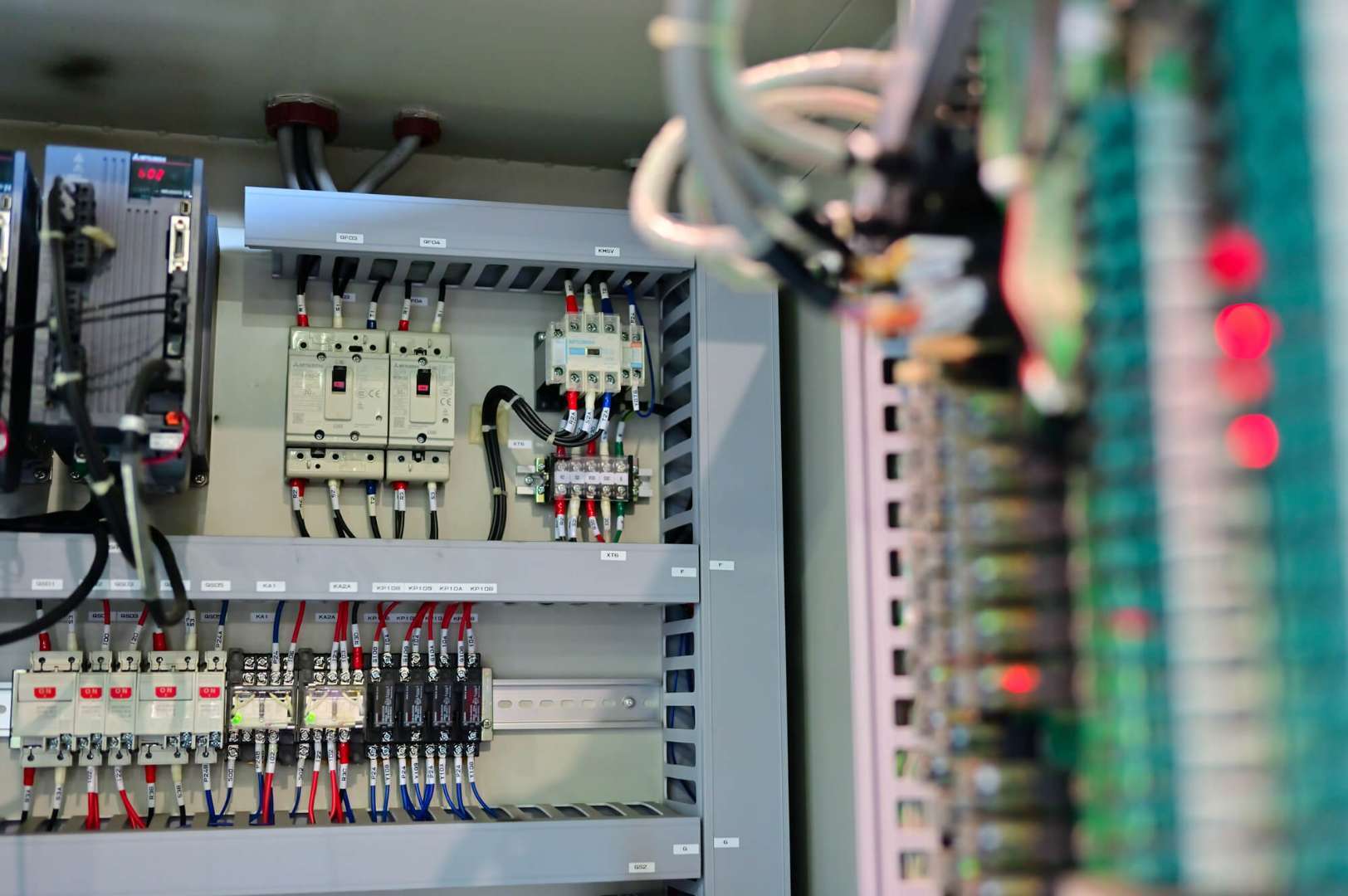

配電盤とは、建物に引き込まれた電気をエリア単位や設備単位に大まかに分配する装置で、主に高圧または特別高圧を扱う施設に設置されます。たとえば、大型の商業施設や工場、病院、大規模な集合住宅などでは、外部から受け取った高圧の電気を施設や建物内で利用できるように調整し、安全に各エリアへ供給する必要があります。そのため、配電盤には主幹ブレーカーや遮断器、計測器などが内蔵されており、電気の流れを管理・監視する重要な機能を担います。

・分電盤とは何か?

分電盤は、配電盤から供給された電気を、より細かな単位、つまり各部屋や回路に分ける装置です。分電盤は主に一般家庭や中小規模のオフィス、店舗などに設置され、照明回路、コンセント回路、空調設備などに電気を分配します。各回路には専用のブレーカーが設けられており、万が一、回路に過電流や漏電が発生した場合でも、その回路だけを遮断して、他の回路に影響を及ぼさない仕組みとなっています。

分電盤の中には、動力設備をまとめた「動力盤」や、照明設備をまとめた「電灯盤」の構成が含まれることがあります。動力盤では主にエアコンやモーターといった負荷の大きな設備を制御し、電灯盤では照明を中心とした小規模な回路を扱います。これらの盤は用途に応じて別々に設置されることもありますが、近年の住宅や小規模施設では、ひとつの分電盤内にすべてを統合するケースも増えています。

・その他に制御盤もある

配電盤や分電盤とあわせて、現場でよく耳にする言葉に「制御盤」があります。制御盤は、配電や分電といった電気の供給・分配ではなく、設備の動作そのものを管理・制御する役割を担います。たとえば、空調設備のオンオフ、ポンプの運転制御、製造装置の動作順序など、電気信号を用いて機器を自動的に制御する目的で使用されます。

配電盤や分電盤が“電気の流れ”を整えるものであるのに対し、制御盤は“電気で機械を動かす”ための司令塔として機能します。

このように、配電盤、分電盤、制御盤はそれぞれ役割が異なりますが、建物や設備の電気管理を安全かつ効率的に行ううえで、どれも欠かせない存在であると言えるでしょう。

■配電盤と分電盤の違いとは?

・役割の違い

配電盤と分電盤はどちらも電気を分配する設備ですが、分配の「範囲」と「目的」において大きな違いがあります。配電盤の主な役割は、受電した電気を建物全体やエリアごとに大まかに供給することにあります。高圧または低圧で受けた電気を適切に変換・制御しながら、必要なエリアへと分けるため、建物の心臓部とも言える装置です。

一方、分電盤は、配電盤から受け取った電気を、さらに細かく各回路や機器へ分ける役割を担います。照明、コンセント、空調、動力機器など、用途ごとに整理された回路が収められており、各ブレーカーを通じて個別の安全管理が行われます。

・扱う電圧の違い

配電盤は主に高圧または低圧の電気を扱うため、施設の規模や契約形態によって仕様が異なります。工場やビルなどでは高圧(6600V前後)で受電し、変圧器などを通して必要な電圧に調整されたうえで、配電盤に供給されます。これにより建物全体に安定した電気が供給される仕組みが構築されているのです。

対して、分電盤が扱うのは、配電盤などから供給された後の低圧(一般的には100Vまたは200V)です。一般家庭や中小規模の施設においては、すでに電圧が使用可能なレベルに下がっており、それを安全に分配・制御するために分電盤が設置されます。したがって、分電盤は高圧設備とは独立した低圧回路の末端部分を担う装置です。

・構造の違い

構造面でも両者には明確な違いがあります。配電盤は多回路・大容量の配線に対応するため、大型で堅牢な筐体に、遮断器、変流器、計測機器、表示ランプ、保護リレーなどが組み込まれています。さらに、施設全体の電気の使用量や電圧、電流などを計測・監視する必要があるため、計装機能も充実しています。

一方、分電盤は、比較的シンプルな構成になっています。主幹ブレーカーを頂点とし、その下に各回路用の安全ブレーカーを並列で配置するのが一般的な構成です。住宅用では樹脂製の小型筐体が主流で、限られたスペースにも設置しやすい設計となっています。

・設置場所の違い

配電盤の設置場所は、建物の電気室や機械室、または専用の配電スペースに限られます。高圧を取り扱う関係から、法令や設置条件を満たす必要があり、周囲の安全対策やアクセス制限なども考慮されます。配電盤の設置・点検には、一定以上の資格を持つ作業者が対応する必要があります。

これに対して分電盤は、住宅であれば玄関付近や洗面所の上部、オフィスや店舗であればバックヤードなど、点検しやすく目立たない場所に設置されることが一般的です。扱う電圧も低く、構造もシンプルであるため、定期的な確認や回路変更の際にも作業負荷が軽減されるように設計されています。

こちらの記事もあわせてご覧ください!

》低圧と高圧の違いとは?電気工事未経験者向けにわかりやすく解説!

》電気工事のプロが解説!「電流」と「電圧」の違いってなに?

■初心者が知っておきたい現場での場面

では実際に電気工事のなかで、どのように配電盤や分電盤を扱うのか、いくつかのケースを紹介します。

ケース①:戸建住宅でエアコン増設

住宅に新しくエアコンを設置する場合、単に機器を取り付けるだけでは不十分です。特に電気の消費が大きいエアコンを複数台設置する場合、分電盤内の回路容量が不足していることが多く、回路の追加やブレーカーの増設が必要になることがあります。

このような場面では、まず分電盤の構成と使用状況を確認し、空き回路の有無や主幹ブレーカーの容量をチェックします。必要であれば、新たなブレーカーを追加するために、分電盤の内部配線やスペースの確保が求められます。加えて、分電盤が既に飽和している場合は、配電盤側で主幹回路の見直しや分電盤そのものの交換が必要になるケースもあります。

ケース②:オフィスビルでテナント改修

オフィスビルのテナント入れ替えやレイアウト変更の際には、電気設備の見直しが必須となります。例えば、オフィス内に新たにコピー機や大型ディスプレイ、業務用冷蔵庫などの電気機器を導入する場合、既存の電気容量ではまかないきれない可能性があります。

このような場合、配電盤からそのテナント区画に供給されている幹線の容量を確認し、必要に応じて新たな分電盤を設置するか、既存分電盤の回路構成を変更することになります。分電盤側では、テナント専用の回路を明確に分けて設置し、後の管理やトラブル対応を容易にすることが求められます。

ケース③:工場で設備の増設・レイアウト変更

工場では、生産設備の入れ替えや新規導入によって、電気の需要が大きく変動することが頻繁にあります。特に動力を必要とする大型の加工機械や冷却装置を導入する場合には、配電盤および分電盤の両方に対して大きな影響が及びます。

まず、配電盤側では新たに高容量の動力回路を追加する必要があるかどうかを検討し、必要であれば遮断器やケーブルの増設工事を行います。一方、分電盤では新規設備に対応するためのブレーカー追加や、動力専用盤の構成見直しを行う必要があります。

》電気工事の種類は何がある?建物別に工事内容をわかりやすく紹介!

》オフィスの電気工事の流れとは? 工事の重要性やOA床コンセント工事の注意点を紹介

■配電盤・分電盤工事で知っておくべきポイント

・資格によって変わる作業範囲

電気工事に携わるうえで、配電盤や分電盤に関する工事の範囲は、保有している資格の種類と等級によって明確に定められています。特に配電盤は、高圧または特別高圧を扱う場合が多いため、第一種電気工事士や電気主任技術者など、より高度な資格が必要とされます。

一方、分電盤に関する工事は、一般住宅や店舗、オフィスといった低圧設備であることが多いため、第二種電気工事士の資格でも対応可能な作業が大半を占めます。ただし、建物の規模や用途によっては、分電盤内の動力回路を扱う際に第一種電気工事士の資格が必要になることもあります。

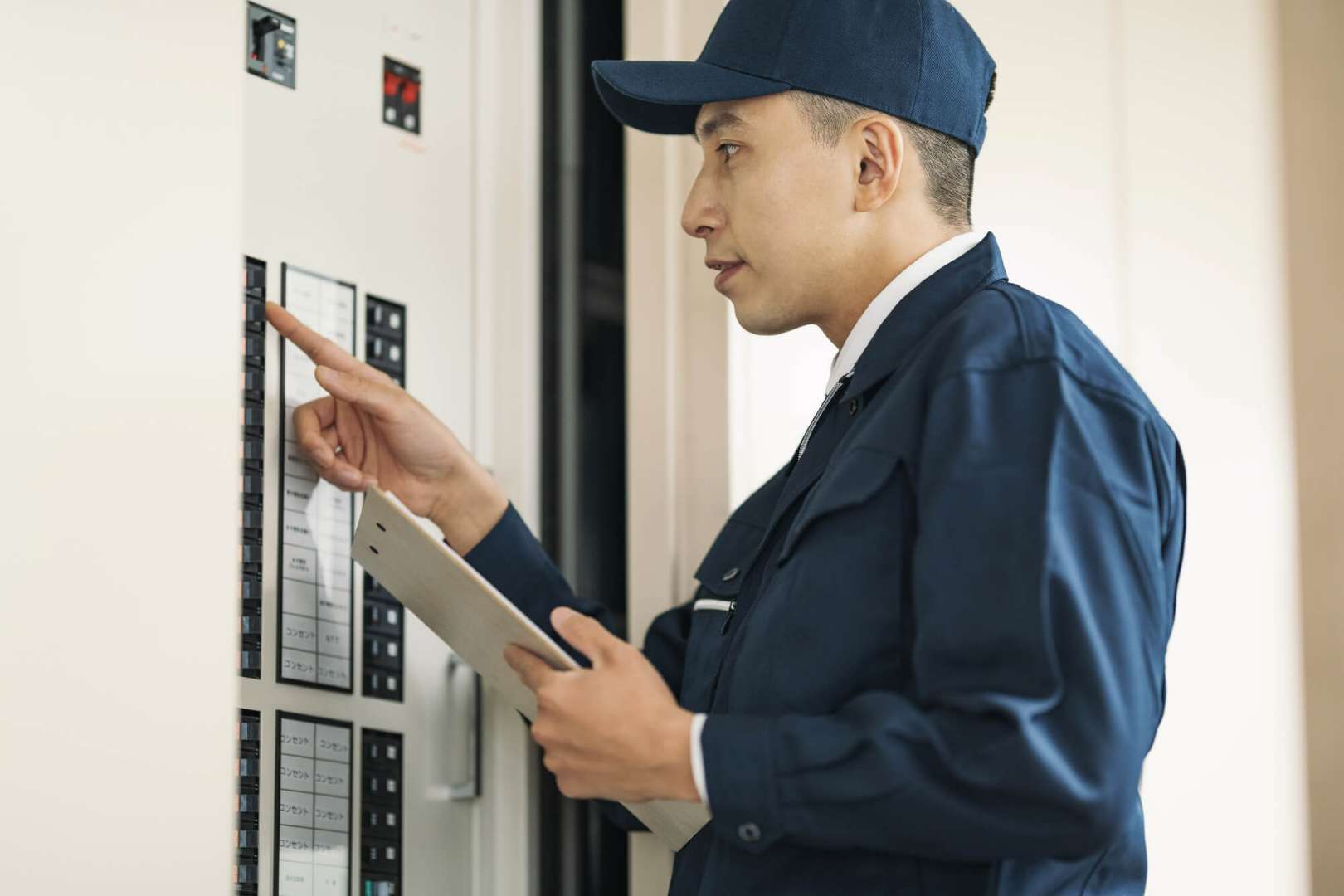

・工事前の安全確認

配電盤および分電盤の工事において最も重要なのは、安全確認の徹底です。特に配電盤を扱う場合、高圧区画での作業となることが多く、感電・短絡といった重大事故のリスクが伴います。作業開始前には、必ず配電盤の停電処置が実施されているかを確認し、誤操作防止措置を講じる必要があります。

分電盤の工事でも、たとえ低圧であっても同様に注意が必要です。住宅での分電盤交換や回路追加の際には、必ず主幹ブレーカーを遮断し、対象回路が無電圧であることを検電器などで確認したうえで作業を開始します。現場の慣れや思い込みが事故を招く原因となるため、基本に忠実な手順が結果として安全な施工につながります。

・作業完了後の復電チェック

工事が完了した後は、必ず復電前の確認作業を実施する必要があります。配電盤においては、ケーブルの接続状態、各相の電圧バランスなど、多項目にわたる試験を行い、異常がないことを証明したうえで初めて復電が可能となります。配線ミスや接触不良が原因で火災や機器故障が発生するケースもあるため、記録の保管も重要な業務の一部です。

分電盤についても同様に、接続後はブレーカーの動作確認、各回路の導通テスト、負荷機器への電気の供給状況を確認し、異常がないかを丁寧に検証します。特に既存設備の更新工事では、もともとの回路番号や配線ラベルが不明瞭であることが多く、確認作業を疎かにすると後々のトラブルにつながりかねません。

■まとめ

電気工事の基礎知識として、「配電盤」と「分電盤」の違いを正しく理解しておくことは、安全で確実な施工を行ううえで非常に重要です。名称が似ているため混同されがちですが、それぞれの役割、扱う電圧、構造、設置場所には明確な違いがあります。

今後、電気工事の現場に立つ中で、配電盤や分電盤の知識は確実に求められる場面が出てくるでしょう。本記事で得た内容をもとに、実務と経験を積み重ねていくことで、安全で的確な対応ができる電気技術者として、着実に力を養っていくことができるはずです。

■北英電気では、「電気工事スタッフ」や「電気工事施工管理技士」を募集しています!

北英電気株式会社は、埼玉県三郷市を拠点に、東京都内で住友不動産等所有のオフィスビルの建築内装に関わる電気工事を主に行っています。

手掛けているのは、テナントオフィスの内装工事なので、キレイで空調が効いた過ごしやすい環境で作業ができます。酷暑や極寒に悩まされずに仕事に取り組めるため、未経験の方でも体力的な負担が少なく、長期的に働きやすい職場です。

30代の方のご応募は特に歓迎しておりますので、異業種からのチャレンジを応援いたします。もう一度、電気工事にチャレンジしたい方も歓迎します。

現場は会社から1時間程度の東京が中心で、出張はほとんどありません。三郷市に根差して仕事をしたいという方にとって、うってつけの職場です。また三郷市への転居支援も実施しています。

新築住宅の着工数は減っていますが、オフィスのリフォームは根強いニーズがあります。コロナ禍で一時、在宅勤務が増えたものの、人と人が対面で仕事をすることが見直され、再びオフィスの重要性が高まっている現在、オフィスの電気工事のプロフェッショナルとして技術を磨くことには、高い将来性があります。

キャリアアップできる資格取得も応援する体制が整っており、未経験者でも一から成長できるのが、当社の自慢です。興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

▼関連記事▼

》電気工事士はやめとけって本当?きついといわれる理由や働くメリットを紹介!

》電気工事士になるにはどうすればいい?資格の種類や取得方法をご紹介

》電気工事士に向いてる人・向いてない人の特徴を徹底解説!求められるスキルとは?

》電気工事士は本当に稼げるの?20代・30代が知るべきキャリアと収入の魅力をご紹介!

》電気工事士の就職先におすすめの会社とは?会社選びのコツと就職を成功させるためのポイントを紹介

■【代表インタビュー①】電気工事業界の将来を見据えた、人材育成のビジョンとは