皆さん、こんにちは。北英電気株式会社です。

埼玉県三郷市を拠点に東京都内で住友不動産等所有のオフィスビルに関わる電気工事を手がけている会社です。

さて、電気工事の現場、特に大規模な施設に関わる際に必ず出てくるのが「受変電設備」と「キュービクル」という言葉です。これらは密接に関連していますが、その意味や範囲には明確な違いがあります。この違いを正確に理解しておくことは、プロの技術者として現場に立つのであれば、押さえておきたい内容です。

そこで今回は、受変電設備とキュービクルの関係性を整理しながら、実際の工事や点検で電気工事士がどのような仕事を手がけるのか、解説していきます。

■これだけは覚えよう!「受変電設備」と「キュービクル」の違い

まず、受変電設備とキュービクルの違いを一言でいうと、両者は全くの別物ではなく、「『受変電設備』という枠組みの中に、『キュービクル』という種類がある」という関係性です。

受変電設備そのものは、構造によって「開放型」と「閉鎖型」の2つに大きく分類されます。

一般的に「キュービクル」と呼ばれるものは、「閉鎖型」の受変電設備に該当します。

・開放型受変電設備

鉄パイプなどで組まれた金属フレームの中に、変圧器や遮断器といった必要な電気機器を露出した状態で設置する方式です。機器を目視で確認しやすく、増設も比較的しやすいといった利点があります。

・閉鎖型受変電設備(キュービクル)

必要な電気機器をすべて金属製の箱(筐体)の中に収めるように設計されています。設置環境に左右されにくく、開放型より低コストで安全性も高いため、近年ではこちらが主流となっています。

現場では「キュービクル=受変電設備」という認識で話が進むことも多く、それでも十分に通用します。ただし、厳密にはキュービクルは受変電設備の一つの方式であるため、プロとしては両者の呼び方に違いがあることをしっかり認識し、混同させないことが重要です。

■受変電設備の概要

受変電設備とは、電力会社から送られてくる高圧の電気(例:6,600V)を受け取り、それを施設内で使用可能な低圧の電気(100V/200V)に変換(変圧)するための設備の総称です。

商業施設やオフィスビル、工場など、大量の電気を必要とする事業所は、「高圧(特別高圧)受電契約」を結び、電柱の変圧器を経由せず、電力会社の変電所から直接高圧の電気を受け取ります。その場合、高圧の電気を受け入れ、施設内で使用可能な電圧に下げる受変電設備(キュービクルなど)の設置が法律で義務付けられています。

したがって、基本的に受変電設備は、一般家庭のように電柱の変圧器を経由して電気が供給される「低圧受電契約」の建物には設置されません。

また、受変電設備の役割は、単に電圧を下げるだけではありません。設備内部には遮断器や保護継電器といった安全装置が組み込まれており、ショート(短絡)や漏電といった異常を検知すると、瞬時に電気の供給をストップさせます。これにより、設備へのダメージや火災、周辺地域への停電といった重大なトラブルを未然に防いでいるのです。

》低圧と高圧の違いとは?電気工事未経験者向けにわかりやすく解説!

》地絡と漏電の違いは?特徴や事故が起こる原因をわかりやすく解説

■キュービクルの概要

キュービクルとは、電力会社からの高圧電力を「受電」し、施設で使える電圧に「変圧」し、各所に電気を「配電」するために必要な機器一式を、一つの金属製の箱に機能的に収めたものです。

これはJIS規格(JIS C 4620)で明確に定められており、正式名称を「キュービクル式高圧受電設備」と言います。同規格では、キュービクルを「高圧の受電設備として使用する機器一式を一つの外箱に収めたもの」と定義づけています。

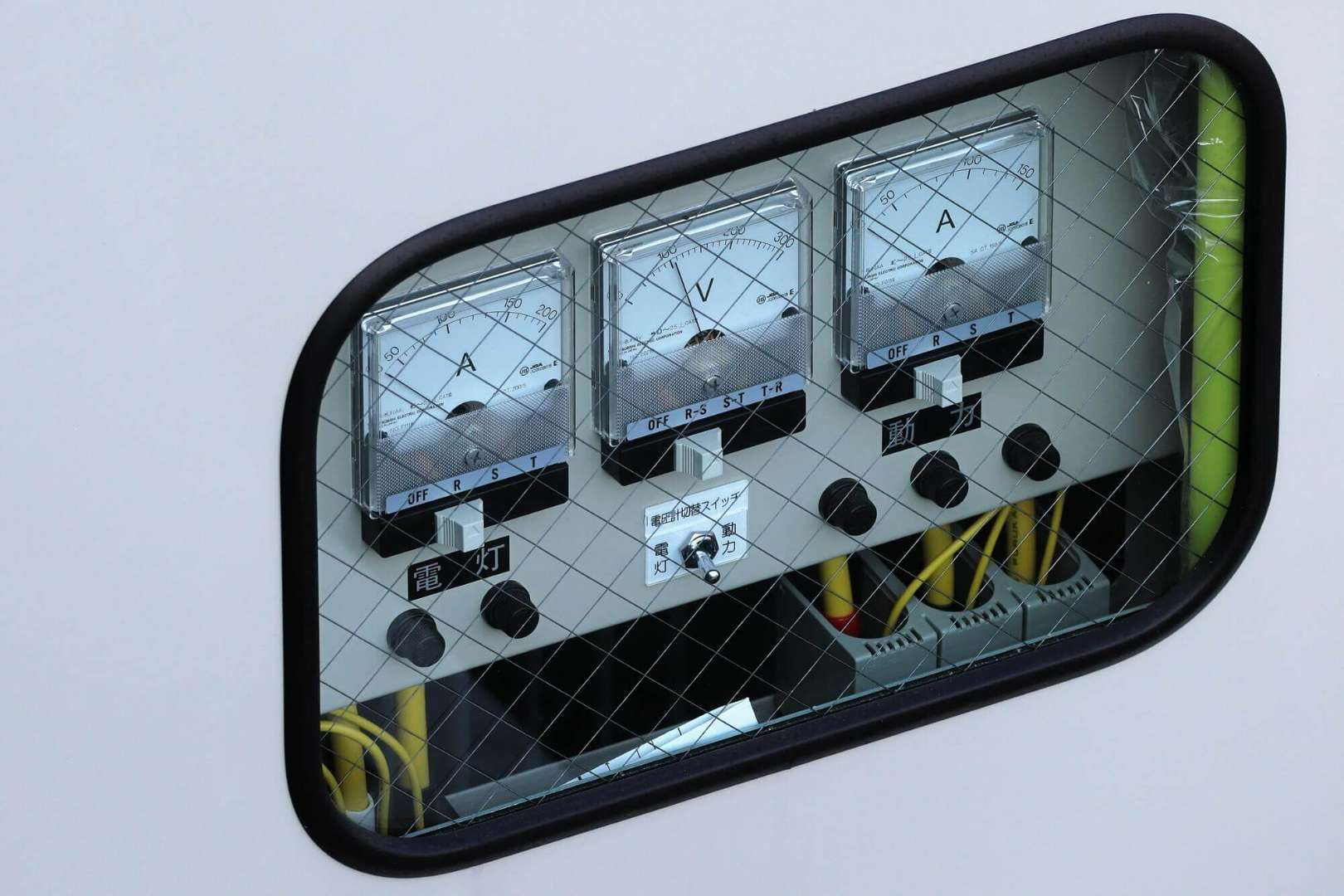

電気工事の現場が未経験のかたも、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。ビルの屋上や敷地の片隅に設置されている、あの灰色やクリーム色の箱型の物体、それがキュービクルです。その箱型の物体の中に、変圧器や配電設備のほか、遮断器や保護継電器、計測装置や制御装置など、高圧電力を安全に利用するための機器がコンパクトに格納されています。

・キュービクルが採用される理由

現代の建築物でキュービクルが広く採用されるのには、明確なメリットがあるからです。

-安全性の向上

充電部(電気が流れている危険な部分)が金属製の箱に完全に密閉されているため、作業者や第三者が誤って触れてしまう感電リスクを劇的に低減できます。

-省スペース化

各機器が立体的に、かつ合理的に配置されているため、設置に必要な面積を大幅に縮小できます。土地が限られる都市部のビルにおいて、これは大きな利点です。

-品質の安定と工期の短縮

ほとんどの工程を専門工場で生産するため、品質が安定しています。また、完成品に近い形で現場に搬入されるため、現地での据付工事が短期間で完了します。

-保守・点検の効率化

関連機器が一点に集約されているため、点検時の移動や確認作業がスムーズに行え、メンテナンス性に優れています。

■受変電設備工事に関わる電気工事士の業務内容

・受変電設備工事に必要な資格

キュービクルをはじめとする受変電設備の工事を見ていく前に、まず、その設備が法律上どのような位置づけで、工事に携わるためにはどのような資格を取得しておかなければならないか知ることが重要です。

受変電設備は、電気事業法に基づき「自家用電気工作物」に分類されます。 これは、一般家庭のコンセントや照明などを対象とした「一般用電気工作物」とは異なり、高圧や特別高圧を受電し、自家消費するための設備を指します。主に工場やビルなど、高圧電力を使用する大規模な電気設備がこれに該当します。

自家用電気工作物は、一つのミスが大規模な停電(波及事故)や感電・火災に直結しかねない、極めて重要な設備です。そのため、その工事に携わるには、厳格な安全管理が求められ、それを確実に遂行できる知識と技術を証明する国家資格が必須となります。

工事に携わるうえで必要となる主な資格は、下記のとおりです。

-第一種電気工事士

自家用電気工作物の工事における中心的な資格です。最大電力500kW未満の需要設備の電気工事に従事でき、プロフェッショナルになるための必須資格と言えます。

-認定電気工事従事者

第二種電気工事士の資格を持つ人が、所定の実務経験を経て申請するか、実務経験がなくても講習を受けることで取得できる資格です。第一種電気工事士とは異なり携われる範囲は限定されますが、自家用電気工作物のうち、電圧600V以下で使用する部分の工事(簡易電気工事)に従事できるようになります。第二種電気工事士からの重要なステップアップとなる資格です。

・受変電設備工事の仕事内容

では、実際に受変電設備工事の現場では具体的にどのような業務を担うのでしょうか。主な仕事内容を3つの段階に分けて見ていきましょう。

-設置・更新

新築ビルでは、キュービクルの搬入・据付から、高圧側・低圧側のケーブル接続、各種計器類の設定、そして受電前の最終試験まで行います。リノベーションや更新工事の場合は、設備の耐用年数や電力容量の増加に合わせて機器をリニューアルします。ビル内のテナント側に支障が出ないよう、計画停電の時間帯を綿密に調整し、仮設電源を確保するなど、工程と安全を両立させる緻密な計画が腕の見せどころです。

-保守・点検

自家用電気工作物は、保安規程に基づく定期点検(月次・年次)を実施する必要があります。そのため、受変電設備もその対象であり、定期点検が義務付けられています。外観のチェックや清掃はもちろん、温度や異音の確認、絶縁抵抗・接地抵抗の測定、保護継電器や遮断器が正常に作動するかの試験など、多岐にわたる項目を点検し、すべて記録します。この記録は、設備の健康状態を把握し、将来的な更新計画を立てるための重要なデータとなります。

-緊急時対応

万が一、遮断器が作動したり、機器に不具合が発生したりした場合は、迅速な原因究明が求められます。高圧側か、機器内部か、低圧側か、問題の箇所を素早く切り分け、被害の拡大を防ぎます。正確な状況報告と、再発防止策の検討も重要な業務です。

》第一種電気工事士ができることとは? 第二種との違いや取得するメリットを紹介!

■現場で役立つ!受変電設備の業務で必要な知識

受変電設備の工事で役立つ基本的なポイントを3つ紹介します。

電気工事未経験のかたにとっても現場力に直結するので、ぜひ知っておくとよいでしょう。

・単線結線図の理解

いわば「電気の設計図」である単線結線図は、受変電設備を扱う上で必須のスキルです。電気がどのように流れ、どこにどの機器が接続され、どの安全装置がどの範囲を守っているのか。この図面を読み解けるようになると、点検や停電作業の段取りが手に取るように理解でき、仕事の質が格段に向上します。

・波及事故のリスク

受変電設備の故障等が原因で、その施設だけでなく、周辺の地域一帯を停電させてしまう事故を「波及事故」と呼びます。これは、自分の現場だけの問題では済まされない、極めて重大なトラブルです。日々の清掃や端子の増し締めといった基本作業の徹底、そして定められた手順の遵守が、この最悪の事態を防ぐことに直結します。

・法定点検の重要性

点検は、数値を測定して記録することがゴールではありません。その真の目的は「故障の未然防止」にあります。測定値のわずかな変化や部品の劣化の兆候を早期に捉え、「設備の健康診断」として機能させること。そして、最適なタイミングで補修や更新を計画することが、プロの保守点検です。

■まとめ

受変電設備は、施設全体に電気を安全かつ安定的に供給するための、まさに心臓部ともいえる基幹設備です。現在は、安全性や省スペース性に優れた閉鎖型=キュービクルが主流となっています。

この重要な設備の工事や保守には、第一種電気工事士や認定電気工事従事者といった専門資格を持つ技術者が従事し、全体の保安監督を電気主任技術者が担っています。それは人々の活動を根底から支える、社会にとって不可欠な業務です。ただ、一方でその担い手の減少が深刻化しています。

未経験からこの世界に飛び込む方には、今回解説してきたことが、最前線で活躍する技術者へとなるための、一つの足がかりになればと思います。

■私たち「北英電気」と一緒に、社会の基盤を支えるプロフェッショナルを目指しませんか?

北英電気株式会社は、埼玉県三郷市を拠点に、東京都内で住友不動産等所有のオフィスビルの建築内装に関わる電気工事を主に行っています。

現在、北英電気では「電気工事スタッフ」や「電気工事施工管理技士」を募集しています!

北英電気は、未経験から電気工事のプロをめざす方でも、安心してスタートできる会社です。異業種から転職した先輩も多く、代表自身も未経験からのスタートでした。だからこそ、初心者が抱える不安や戸惑いに寄り添い、一人ひとりの成長を力強くサポートできる環境があります。

建設業界には「きつい・汚い」といったイメージが根強くあるかもしれません。しかし、私たちの現場は都内のオフィスビルが中心のため、空調の効いた、クリーンな環境で快適に作業に集中できます。

入社後は、工具の名前や使い方、安全管理の基本から丁寧に指導し、資格取得も会社が全面的にバックアップします。

電気工事の仕事は、これからの社会でますますニーズが高まる、安定した職業です。「未経験だけれども、専門技術を身につけたい」「景気に左右されない、確かな働き方をしたい」その想いを、北英電気は全力で応援します。

あなたも北英電気で、プロの電気工事士への扉を開いてみませんか?

ご応募を心よりお待ちしています。

▼関連記事▼

》電気工事士になるにはどうすればいい?資格の種類や取得方法をご紹介

》電気工事士はやめとけって本当?きついといわれる理由や働くメリットを紹介!

》電気工事士に向いてる人・向いてない人の特徴を徹底解説!求められるスキルとは?

》体力が不安でも電気工事士になれる?負担の少ない働き方と企業選びのコツを紹介!

》電気工事士は本当に稼げるの?20代・30代が知るべきキャリアと収入の魅力をご紹介!

■【代表インタビュー①】電気工事業界の将来を見据えた、人材育成のビジョンとは