皆さん、こんにちは。北英電気株式会社です。

埼玉県三郷市を拠点に東京都内で住友不動産等所有のオフィスビルに関わる電気工事を手がけている会社です。

今、人気が高まっているのが電気工事。電気は暮らしに欠かせないだけに、電気工事は「稼げる仕事」としても注目を集めています。

では、実際の電気工事ではどんな作業が行われるのでしょうか?電気工事を学び始めると、必ず耳にするのが 「配線」と「結線」 という言葉です。どちらも電気を供給するために必要な作業ですが、「具体的にどう違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

今回は、これから電気工事に携わってみたいとお考えの方に向けて、配線と結線の違いを紹介。作業内容や注意点などについても解説します。

■まずは知っておきたい、配線と結線の基本的な内容

・配線工事ってどんな作業?

配線工事とは、電線(ケーブル)を適切なルートに沿って配置し、建物や設備に電気を供給できるようにする作業のことを指します。電気は見えないものですが、私たちが普段使用する照明やコンセント、電化製品などを動かすためには、電線を適切に配置し、電気がスムーズに流れる経路を作る必要があります。そのため、配線工事は建物の電気設備を整える上での基盤となる重要な作業です。

また、電気工事を行う上では、この配線計画が非常に重要になります。機器の位置や数、電線の配置を決める際、配線計画がきちんとなされていないとやり直しとなってしまいます。

そして配線工事には、大きく分けて内線工事と外線工事があります。内線工事は、電線を通して、照明やコンセント、スイッチなどを設置するための工事です。設置場所が建物内部か外部かで、屋内配線工事や屋外配線工事と呼ばれることもあります。

外線工事は、電柱から家や店舗など建物に電線をつなぐ工事のことを意味します。

屋外配線工事や外線工事は猛暑や極寒の中で細かい作業を強いられることもあり、また天気の影響も受けやすいため、電気工事の仕事が大変……と言われる理由の1つです。

・結線工事ってどんな作業?

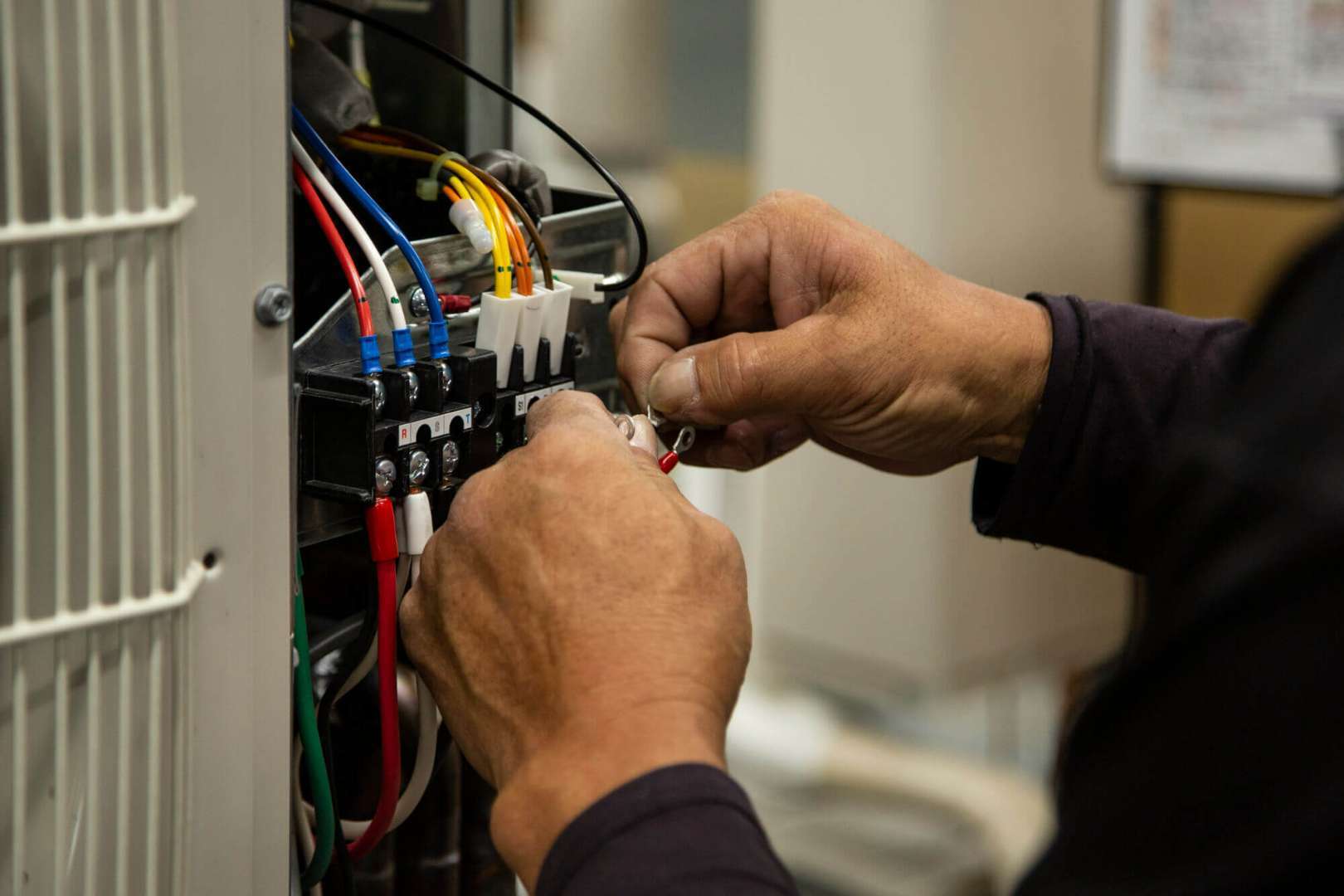

結線工事とは、配線された電線同士を接続し、電気が正しく流れるようにする作業のことを指します。配線工事によって建物内の電線が適切に配置されても、それだけでは電気は流れません。スイッチやコンセントなどに電気を供給するためには、それぞれの電線をつなげ、電気が確実に流れる状態にする必要があります。たとえばコンセントなら、設置する場所まで電線を通して、その電線とコンセントを結線することで、コンセントが使用できるようになります。そのため配線がきちんとされていても、結線工事に不備があれば、不良工事とみなされてしまいます。

また特に重要なのが、電線の絶縁処理です。絶縁処理とは、そこから電気が漏れないように保護するための処理です。その保護が不十分だと、電線同士が接触してショート(短絡)し、発火や感電の原因となる可能性がありますので、慎重な作業が求められます。

こちらも併せてご覧ください!

》オフィスの電気工事の流れとは? 工事の重要性やOA床コンセント工事の注意点を紹介

》電気工事の種類は何がある?建物別に工事内容をわかりやすく紹介!

■配線と結線の作業内容の違いとは?

配線は電線を適切なルートで配置し、安全かつ効率的に電気を供給するための作業を指します。

一方で、結線とは、電線や端子を確実に接続し、電気がスムーズに流れるようにする作業です。

つまり配線は「配置」、結線は「接続」として考えてみると覚えやすいです。

配線と結線では、作業工程も異なります。

・配線の作業内容

配線作業では、まずは設計図・配線図を作成し、どこから電源を取ると最も効率的かルートを選定します。電気の流れを最適化しつつ、各電源の容量を超えないように配分を行うことが重要です。

次に、実際の配線作業に入る前に、作業範囲の電源を落とし、停電状態を作ります。手元が暗くなる場合は仮設の照明を使用し、安全に作業できる環境を整えます。その後、分電盤から電線を引き、設計に基づいたルートに沿って配線を行います。

配線の際には、電線を通すための管路を事前に設置することがあります。特に、壁の中や床下に配線する場合は、適切なサイズの電線管やダクトを用意し、その中に電線を通すことで、保護と整理を同時に行うことができます。露出配線の場合は、電線を保護することに加えて、配線が目に見える分すっきりとした仕上がりになるよう、見栄えにも工夫が求められます。

配線が完了したら、電線が適切に配置されていることを確認し、結束バンドなどを使って整理します。配線が乱雑になっていると、後のメンテナンスが難しくなるだけでなく、ショートや断線のリスクも高まるため、整然とまとめることが重要です。最後に、分電盤のブレーカーを上げて電源を入れ、電気が正しく流れているかをチェックし、異常がないかを確認します。

・結線の作業内容

結線の作業は、大きく「電線の皮剥き」「端末の処理」「接続と絶縁」の3つのステップに分けられます。

まず、電線の皮剥きでは、電線の絶縁被覆を接続するのに必要な長さで取り除きます。「ストリッパ」といった皮むき用の工具等を使い、導線部分が損傷しないよう慎重に作業を行うことが大切です。

次に、電線を接続しやすくするために端末を処理します。圧着工具を用いて、圧着端子やコネクタを電線に取り付け、確実に固定することで、安定した接続が可能になります。この工程が不十分だと、接続が緩んでしまい、断線やショートの原因となるため、ここでも丁寧な作業が求められます。

最後に、電線同士を接続し、絶縁処理を行います。接続部分を絶縁テープやキャップでしっかりと保護することで、ショートや漏電を防ぎ、安全な施工を実現できます。

■配線と結線で起こりやすいトラブルと解決策

配線や結線でミスが起こると、漏電や感電、火災などの事故を引き起こすリスクがあります。配線と結線、それぞれどんなミスやトラブルが起こりやすいか、知っておきましょう。

配線のミスやトラブルの例

配線作業でもさまざまなミスが発生することがあります。特に、電線の長さが足りない、逆に余りすぎて無駄が出る、電線がねじれて絡まっている、電線が折れたり傷ついたりしているといった問題がよく見られます。これらのミスを防ぐには、作業前の計画と慎重な施工が必要になります。

まず、配線に必要な電線の長さを見誤ると、作業がスムーズに進まないだけでなく、無駄な電線が増えて見た目が乱雑になったり、短すぎると電線が不足して追加工事が発生したりすることになります。このようなトラブルを防ぐためには、事前に配線ルートをしっかり設計し、必要な電線の長さを正確に計測することが重要です。また、予備の長さを少し持たせることで、調整がしやすくなります。

次に、配線される電線は整理されていないと、後のメンテナンスが困難になり、誤接続や断線の原因にもなります。この問題を防ぐためには、結束バンドや配線ダクトを活用し、電線をすっきりまとめることが効果的です。また、電線を整理することで、配線経路が明確になり、作業効率の向上にもつながります。

さらに、電線が折れたり傷ついたりしていると、内部の導線が損傷し、通電不良やショートを引き起こす可能性があります。これを防ぐためには、無理な力を加えず、適切なルートで配線を行うことが大切です。

特に、電線を曲げる際には、急角度ではなく、緩やかなカーブを持たせることで、電線にかかる負荷を軽減できます。また、露出配線を行う場合は、電線管を使用して物理的なダメージを防ぐことが推奨されます。

結線のミスやトラブルの例

結線作業で起こりやすいミスとして、間違った電線同士を接続してしまう、接続がゆるく外れやすい、絶縁処理が不十分でショートの危険があるといった問題が挙げられます。これらのミスは、電気設備の不具合や危険な事故につながる可能性があるため、常に確認作業を怠らないことが重要です。

まず、間違った電線同士を接続してしまうと、回路が正しく機能しなくなり、電気が流れない、あるいは機器が誤作動を起こす可能性があります。このようなミスを防ぐためには、配線図を確認しながら作業を進めることが大切です。また、同じ色の電線を識別するために、マーキングやラベルを活用すると、誤接続を防ぐのに役立ちます。

次に、接続がゆるいと、電線同士が適切に固定されておらず、振動や経年劣化によって外れやすくなります。これにより、通電が不安定になったり、火花が発生して発火の原因になることもあります。この問題を防ぐためには、圧着工具を適切に使用し、確実に固定することが重要です。また、端子やコネクタを使ってしっかりと接続し、作業後に軽く引っ張って抜けないか確認すると、より確実な施工ができます。

さらに、絶縁処理が不十分な場合、電線同士が接触してショートを起こし、火災のリスクが高まります。この問題を回避するためには、絶縁テープやキャップを使用し、導線部分が露出しないようしっかりと保護することが不可欠です。また、施工後にテスターを使用して通電テストを行うことで、万が一の不具合を事前に発見することができます。

こちらも併せてご覧ください!

》配線工事の正しい配線チェックのやり方とは?配線確認をする手順や重要性をわかりやすく解説!

》地絡と漏電の違いは?特徴や事故が起こる原因をわかりやすく解説

■電気工事士試験にも出る!配線と結線の基礎知識を学んで電気工事士を目指そう!

配線と結線の知識は電気工事士の基本です。

電気工事士として活躍する第一歩となる、「第二種電気工事士試験」でも、配線や結線に関する問題が出題されます。

学科試験では、電線の接続方法や規定に関する問題が出されます。

また技能試験でも、正確な結線・配線ができているかチェックされ、1つでも施工ミスがあれば不合格になります。そのため正しい電線の接続方法を習得する必要があります。

もちろん実務でも、配線と結線は大切です。

配線計画では、クライアントの要望を考慮した適切な設計が求められます。

配線計画時の設計が不適切だと、室内をちょうど良い明るさに照らせなかったり、コンセントが使い勝手の良い場所になかったり足りないということにもなりかねません。配線次第で建物の使い勝手も変わってくるので、非常に重要なプロセスです。

また結線作業は些細なミスが大事につながりかねません。経験を積んで慣れることが何よりですが、慣れが生じると集中力を欠いたり、油断したりしてミスを招いてしまうこともあります。正しい知識と経験を身につけながらスキルを磨き、「第二種電気工事士試験」に臨みたいものです。

こちらも併せてご覧ください!

》第二種電気工事士の合格に必要な勉強時間はどれくらい?試験の難易度や効率的な勉強方法を紹介!

》第二種電気工事士は実務経験なしでも取得できる? 未経験から電気工事士になる方法や会社選びのポイントを紹介

》第一種電気工事士ができることとは? 第二種との違いや取得するメリットを紹介!

■北英電気では、「電気工事スタッフ」や「電気工事施工管理技士」を募集しています!

北英電気株式会社は、埼玉県三郷市を拠点に、東京都内で住友不動産等所有のオフィスビルの建築内装に関わる電気工事を主に行っています。

弊社は現在、「業界の未来を担う若手を育てたい」という代表の考えで、未経験・経験者を問わずに、電気工事士、電気工事施工管理技士を募集しています。

きつい・汚い・危険(いわゆる3K)のイメージが根強い建設業界ですが、北英電気の現場はキレイで空調が効いた過ごしやすい環境。酷暑や極寒に悩まされずに、仕事に取り組めます。

また代表も異業種からの転職で未経験からスタート。未経験者特有の不安や戸惑いに寄り添いながら、心理面・技術面の両方でサポートする社風が根付いています。

各種社会保険は完備しており、定年後の再雇用制度も設けています。充実の福利厚生で、若い技術者には長く働き続けられる環境を、そしてベテランには培った技術を発揮する場を用意しています。

残業は月15時間程度、繁忙期でなければ月に8日程度は比較的自由に休みを取ることができます。社員同士の交流も活発で、定期的なイベントや社員旅行も開催しています。

異業種で働いている未経験の方や、もう一度、電気工事にチャレンジしたい方も大歓迎しておりますので、お気軽にご連絡ください。体験入社も実施していますので、業界の将来を担うやる気のある方と出会えればと考えています。

▼関連記事▼

》電気工事士はやめとけって本当?きついといわれる理由や働くメリットを紹介!

》電気工事士になるにはどうすればいい?資格の種類や取得方法をご紹介

》電気工事士の就職先におすすめの会社とは?会社選びのコツと就職を成功させるためのポイントを紹介

》電気工事士に向いてる人・向いてない人の特徴を徹底解説!求められるスキルとは?

》電気工事士は本当に稼げるの?20代・30代が知るべきキャリアと収入の魅力をご紹介!

》電気工事って本当に3Kで大変?キレイなオフィスで安心して働ける北英電気のリアルな現場を紹介!

■【代表インタビュー①】電気工事業界の将来を見据えた、人材育成のビジョンとは